Segunda Independência de Timor-Leste (1999-2002)

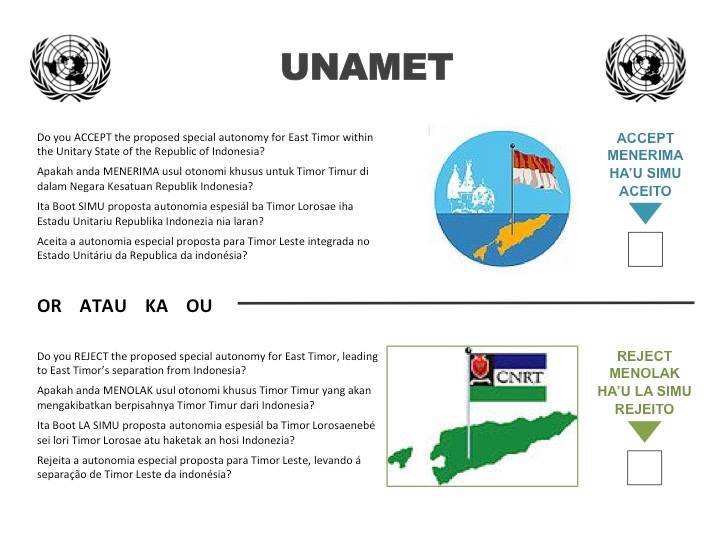

Boletim de voto usado na "Consulta Popular" de 30 de Agosto de 1999. Fonte: https://commons.wikimedia.org

- Abstract

- Após uma primeira proclamação ainda na década de 1970, e depois de sofrer o domínio neocolonial de Jacarta ao longo de 24 anos, Timor-Leste viria por fim a conquistar a sua independência a 20 de Maio de 2002, no termo de um período de administração directa pelas Nações Unidas e de um processo de solidariedade internacional de que participaram, entre outros, diferentes actores portugueses.

- Description

A invasão militar de Timor-Leste pela Indonésia, em Dezembro de 1975, suscitou a reacção de diversos agentes políticos. Em Timor, a FRETILIN procurou manter a resistência militar e popular, organizando a administração de “bases de apoio” que inicialmente gozaram de significativa expressão territorial. Portugal condenou a invasão e apresentou o caso na ONU, dando um passo decisivo para a internacionalização do problema, que evitara até ao último momento. A anterior passividade portuguesa agradara sobremaneira à Indonésia, que temia ver os países recém-independentes alinhar contra a sua posição, dificilmente compatível com o princípio da autodeterminação. A Indonésia instalou então um governo provisório, com base em políticos do que fora o Timor Português (nomeadamente da APODETI e da UDT), organizando, em Maio de 1976, um “acto de livre escolha” (logo crismado de “acto de não-escolha”) e arregimentando, sob coacção, líderes tradicionais, procurando dessa forma reproduzir o processo que anos antes havia conduzido na Papua Ocidental/Irian Jaya e que lograra obter reconhecimento da ONU. Através de uma resolução do seu parlamento, a Indonésia proclamou Timor como sua 27.ª província, sob a designação de Timor-Timur (Tim-Tim).

Ao longo do tempo, a ONU viria a assumir um papel relevante, mas oscilante. Ainda em Dezembro de 1975 o Conselho de Segurança (CS) se debruçou sobre o tema (com a Resolução 384, aprovada por unanimidade), enviando logo depois o diplomata Vittorio Winspeare Guicciardi ao território, em missão de reconhecimento. Uma segunda Resolução (389) foi aprovada em Abril de 1976, desta vez com a abstenção dos EUA e do Japão. Em ambos os casos, a Indonésia foi admoestada, tendo-lhe sido pedido que retirasse as suas forças militares; ao mesmo tempo, Portugal era repreendido por não conseguir manter a ordem na sua colónia. Até 1999, seria essa a última vez que o CS se debruçaria sobre o problema de Timor-Leste.

A Assembleia Geral (AG) da ONU também cedo se pronunciou em sentido crítico (Resolução 3485-XXX, 12 de Dezembro de 1975). Nos anos seguintes, viria a manifestar-se de maneira semelhante, mas o texto das resoluções seria cada vez mais moderado na crítica à Indonésia e nos remédios que propunha, enquanto o número de países que votavam a favor decrescia a olhos vistos. Em 1982, tentou-se um novo caminho: a resolução aprovada na AG solicitava ao Secretário Geral da ONU que procurasse obter um entendimento que incluísse Portugal e a Indonésia – países que pertenciam ambos à zona de influência dos EUA, não havendo por isso uma interferência directa dos problemas relacionados com a Guerra Fria. Javier Pérez de Cuéllar aceitou o encargo, sob condição de que a AG se abstivesse de se pronunciar sobre o caso enquanto durassem as suas diligências, exigência que foi cumprida.

Entretanto, entra em cena outra instância da ONU, a Comissão dos Direitos Humanos. No início da década de 1980, a questão do direito à autodeterminação – base da queixa apresentada por Portugal na ONU – havia perdido grande parte da aura moral de que disfrutara em décadas anteriores. Por um lado, a descolonização era agora vista como um processo quase concluído, subsistindo apenas um número reduzido de casos por resolver (como a Namíbia ou o Sahara Ocidental); por outro, a experiência das independências africanas da década de 1960, seguidas pela instalação de regimes cada vez mais vistos como corruptos, enfraquecera a dimensão moral associada à ideia de independência. A isto acrescia a convicção de que os casos pendentes se reportavam a territórios pequenos, pouco populosos, cuja viabilidade enquanto estados autónomos era questionável, segundo vários intervenientes ligados à própria ONU. Em contrapartida, com o alastramento da chamada “terceira vaga de democratização”, ganhavam força as reivindicações de respeito pelos direitos humanos, sendo que a Indonésia era susceptível de críticas severas nesse domínio, dado que a ocupação de Timor-Leste se revestia de uma extrema dureza. Neste contexto, a reivindicação do direito à autodeterminação passou a ser acompanhada pela exigência do respeito pelos direitos humanos, o que alargou a percepção da injustiça que se cometia em Timor-Leste e permitiu fazer chegar o drama a camadas cada vez mais amplas da opinião pública mundial.

Os esforços de dois sucessivos Secretários Gerais (Pérez de Cuéllar e Boutros Boutros-Ghali) no sentido de encontrar um entendimento entre Portugal e a Indonésia tiveram alcance limitado. Algumas hipóteses foram contempladas – como a de considerar as eleições legislativas indonésias de 1987 como uma espécie de referendo, mesmo que elas não incluíssem nenhuma pergunta específica sobre o destino do território –, mas não mereceram a concordância de Portugal; outras iniciativas, como a visita de uma delegação parlamentar portuguesa ao território, estiveram em preparação por vários anos (de 1987 a 1991), mas também não deram frutos. Só em 1997, com a eleição de Kofi Annan como Secretário Geral da ONU, o processo viria a desbloquear-se, depois da nomeação de um intermediário, o diplomata paquistanês Jamsheed Marker, amigo do ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio, Ali Alatas, mas também muçulmano, o que contribuía para afastar o espectro de uma “guerra religiosa”. Seria neste contexto que viria então a estabelecer-se o acordo de 5 de Maio de 1999, a que voltaremos adiante.

A situação vivida no território durante o período de ocupação indonésia era de grande repressão. No período de administração transitória da ONU (1999-2002), seria instituída uma Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR), destinada a fazer um levantamento imparcial e internacionalmente supervisionado dos acontecimentos ocorridos entre 25 de Abril de 1974 e 17 de Outubro de 1999. As suas conclusões são devastadoras: a litania de atos de violência compreende detenções ilegais, tortura, violação, escravidão sexual, casamentos forçados, julgamentos injustos, recrutamento e trabalho sob coação, destruição de casas, culturas e gados, e deslocamentos massivos de populações. Mais impressionante é o número de mortes, quer as directamente provocadas por meios bélicos, quer as indirectamente induzidas, com especial incidência nos anos entre 1975 e 1980, quando a Indonésia usou, por exemplo, aviões OV-10 Bronco (fornecidos pelos EUA) para lançar sobre populações indefesas napalm fabricado na Suíça. O número de vítimas foi estimado entre 102 800 e 186 000. No entanto, dado o carácter parcelar das informações objectivas recolhidas, a própria CAVR admitiu que o número real pudesse ultrapassar as 200 mil pessoas que o Comité Internacional da Cruz Vermelha referiu – o que, em termos relativos, poria Timor-Leste a par dos “killing fields” dos Khmer Rouge do Camboja, onde mais de um quarto da população foi chacinada. Autores como Clinton Fernandes (2023) argumentam mesmo que o comportamento da Indonésia deve ser classificado como genocídio.

Além disso, o “desenvolvimento” que os indonésios se gabavam de ter proporcionado, contrastando-o com o marasmo da administração colonial portuguesa, traduziu-se na manutenção de um “estado de neo-subsistência”, em que “um conjunto de variáveis [...] mostra que apesar de elevados níveis de despesa pública, o resultado global da modernização social e económica efectivamente realizada em Timor-Leste foi mínimo” (Nixon 2012: 100). Em 2004, enquanto a República da Indonésia exibia um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) calculado pelo PNUD de 0,692 (111.º país em 177), Timor-Leste não passava de 0,436 (o que punha o território em 158.º lugar, o mais baixo de toda a Ásia). O fosso entre o nível de vida dos ocupantes e o das populações ocupadas era, pois, enorme.

A população timorense resistiu como pôde. Numa primeira fase, como já se disse, a FRETILIN organizou a administração de “bases de apoio”. As forças indonésias montaram as operações “Cerco e Aniquilação” – título sintomático do propósito de eliminação física de um grupo étnico-cultural – e “Cerca de Pernas”, em que se colocavam civis (incluindo mulheres e crianças) em frente a unidades militares que faziam cerco aos resistentes; expostos dessa maneira, muitos civis eram abatidos. Graças a esse tipo de tácticas, os indonésios conseguiram estabelecer controlo efectivo sobre o território. A última base da resistência, no Monte Matebian, caiu em Novembro de 1978, e, a 31 de Dezembro do mesmo ano, o líder timorense Nicolau Lobato foi morto em combate.

Seguiu-se um longo e penoso processo de reorganização, que viria a ser chefiado por Xanana Gusmão e passaria pela consolidação de uma estrutura tripartida. Contava, em primeiro lugar, com uma frente militar, que se encarregou de prosseguir uma guerra de guerrilha em condições particularmente adversas, visto que não dispunha de nenhum país limítrofe onde pudesse estabelecer “santuário”, nem contava com muitas vias para se reforçar em equipamento. Numa segunda frente, diplomática, sobressai o nome de José Ramos-Horta, conduzindo várias campanhas de sensibilização de governos e da opinião pública internacional, em parte apoiado numa extensa rede de organizações de solidariedade ancoradas nas sociedades civis que estruturavam uma “diplomacia cidadã”. Existia, por fim, uma frente clandestina, que por todo o território enquadrava a crescente oposição ao domínio estrangeiro, animando tanto sectores emergentes (como o movimento estudantil, fruto paradoxal do incremento da escolarização) como outros que inicialmente haviam encarado com simpatia a chegada dos indonésios. A resistência, e o seu reforço com o concomitante alargamento da sua base social e política, constituiu a base mais sólida para a continuada campanha pelo reconhecimento do direito à autodeterminação do território. Este alargamento paulatino viria a ter culminação institucional na constituição do Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT), numa conferência realizada em Peniche em Abril de 1998 em que foi aprovada a sua Magna Carta, na qual se defendia um nacionalismo democrático e pluralista.

A presidência do CNRT foi então atribuída a Xanana Gusmão, detido desde 1992 na prisão de Cipinang, na província de Jacarta. Outros lugares cimeiros couberam a personalidades como José Ramos-Horta ou Mari Alkatiri, que se tinham distinguido desde o início do processo, a par de individualidades que inicialmente haviam colaborado com os indonésios (como Mário Viegas Carrascalão, governador entre 1982 e 1992), ou que eram tidas como próximas da Igreja Católica Timorense. A eleição de 1998 dos corpos dirigentes do CNRT constituiu o culminar de um processo iniciado por volta de 1982.

Naquele ano de 1982, Xanana Gusmão, então líder da FRETILIN (que se afirmava como partido marxista-leninista e havia efetuado purgas internas, entre as quais foi vítima o primeiro presidente da República Democrática de Timor-Leste, Francisco Xavier do Amaral), encontrou-se com o administrador apostólico de Díli, Monsenhor Martinho da Costa Lopes, que em 1977 havia substituído o bispo D. José Joaquim Ribeiro à frente da diocese, quando aquele prelado, vergado pelo peso do erro que havia cometido ao saudar a invasão indonésia, resignou ao cargo. A Igreja Católica havia sido um esteio da administração colonial portuguesa, tendo o próprio D. Martinho sido deputado na Assembleia Nacional, em Lisboa, entre 1957 e 1961. D. José Joaquim referira-se aos paraquedistas indonésios como “anjos vindos do céu para nos libertar”, para mais tarde se dar conta de que eram “piores que os demónios do inferno”. Entretanto, a partir da II Guerra Mundial a Igreja local havia procedido à “timorização” dos seus quadros, fazendo recrutamento local de padres, e por isso acompanhava com proximidade o sofrimento das populações.

O encontro entre Xanana e D. Martinho trouxe uma novidade: o prelado apelou ao guerrilheiro para que “abandonasse o marxismo” e “abraçasse a causa de todos os timorenses”, via que, anos mais tarde, Xanana haveria de seguir, quando em 1987 recusou continuar a liderar a FRETILIN e transformou as FALINTIL (até aí o braço armado do partido) em forças armadas apartidárias, assumindo-se, portanto, como chefe de uma Resistência pluralista. Esse gesto projectou-o como líder nacional e contribuiu para a emergência de um nacionalismo pluralista, com contornos inéditos.

Por sua vez, a Igreja Católica Timorense não perdeu tempo em afirmar a sua autonomia em relação à sua congénere indonésia e mesmo, em certa medida, em relação ao Vaticano, cujas posições tinham uma dose de ambiguidade, alegadamente para não alienar os seus cinco milhões de devotos no grande arquipélago indonésio. Graças a isso, a Igreja Católica Timorense veio a assumir um papel de relevo, não só na colaboração com as estruturas formais da Resistência Timorense, como sobretudo no cimento cultural de uma identidade nacional renovada.

Era este o panorama quando, a 5 de Maio de 1999, sob o alto patrocínio de Kofi Annan, foi assinado em Nova Iorque um acordo entre Portugal e a Indonésia. A crise financeira asiática de 1997 havia feito cair o ditador Suharto, abrindo as portas a um processo de democratização da Indonésia, sob a batuta do anterior vice-presidente, B. J. Habibie. Também os ecos do fim da Guerra Fria se faziam sentir: desaparecida a “ameaça comunista”, a manutenção sob proteção norte-americana de regimes abertamente autoritários vinha sendo cada vez mais posta em causa. O isolamento indonésio só não era maior porque o país continuava a dispor de importantes apoios no seio da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), onde a realpolitik de países comunistas – como o Laos e o Vietname – garantia uma estranha unanimidade. O acordo firmado em Nova Iorque em Maio de 1999 previa a realização de uma “consulta popular”, em que se perguntaria aos timorenses se aceitavam ou não dispor de uma “autonomia especial” no seio da República Indonésia. O artigo 6.º do acordo determinava o seguinte:

Se o Secretário-Geral apurar, com base no resultado da consulta popular e em conformidade com o presente acordo, que o enquadramento constitucional para uma autonomia especial proposto não é aceite pelo povo de Timor Leste, o Governo da Indonésia dará todos os passos necessários, em termos constitucionais, para pôr termo ao seu vínculo com Timor Leste, restaurando desse modo, nos termos da lei indonésia, o estatuto detido por Timor Leste antes de 17 de Julho de 1976, e os Governos da Indonésia e de Portugal e o Secretário-Geral acordarão os moldes de uma transferência pacífica e ordeira da autoridade em Timor Leste para as Nações Unidas.

O Secretário-Geral dará início, nos termos de mandato legislativo apropriado desde que disponha de mandato legislativo para esse fim, ao procedimento que irá permitir a Timor Leste iniciar um processo de transição para a independência.A 30 de Agosto de 1999 teve lugar a “consulta popular” prevista. Organizado sob a égide da ONU e da sua UNAMET (United Nations Mission in East Timor, criada pela Resolução 1246, de 11 de Junho), precedido de um amplo recenseamento que garantisse um verdadeiro sufrágio universal de adultos e que resultou no registo – em Timor-Leste e na diáspora – de um total de 446 953 indivíduos, este referendo contou com uma elevada participação cívica: 96,4% de votantes. O resultado foi anunciado em Nova Iorque, a 4 de Setembro, pelo Secretário Geral Kofi Annan: 94 338 votos (21,5%) a favor do estatuto de “autonomia alargada” no seio da República Indonésia, e 344 580 (78,5%) contra essa proposta. Dificilmente um resultado poderia ser mais expressivo.

As autoridades de Jacarta foram apanhadas de surpresa. O seu aparelho administrativo, essencialmente repressivo, não tinha sido capaz de interpretar cabalmente o sentimento de repúdio que grassava em Timor-Leste. Nas suas memórias, Ali Alatas revelou que, no momento da assinatura do acordo, no círculo mais próximo de Suharto se acreditava que o resultado seria amplamente favorável à proposta de “autonomia alargada”, numa ordem de 80% para 20%. Com o avançar dos dias, essa margem haveria de encolher perante a evidência do seu irrealismo, para se situar na ideia de uma vitória pouco mais do que tangencial: 55% para 45%. Ainda assim, o espectro da derrota não parecia ser encarado (Alatas 2006: 211).

Porém, no comando militar havia quem se tivesse precavido, incitando partidários da integração a formar milícias, que foram apoiadas politicamente no decurso da campanha eleitoral, e ainda treinadas e armadas para eventuais ações violentas. Logo que o resultado foi anunciado, desencadeou-se uma onda de ataques que em duas semanas – apelidadas de “Setembro Negro” – provocaram mais de duas mil mortes, com a destruição de cerca de três quartos das infraestruturas físicas (desde edifícios da administração pública a pontes, passando pelo sistema de distribuição de energia eléctrica), resultando na fuga de cerca de 200 mil pessoas para a metade ocidental da ilha e o abandono dos seus postos pela esmagadora maioria dos quadros administrativos (muitos deles indonésios). O embaixador britânico na ONU, Sir Jeremy Greenstock, que visitou Díli em meados de Setembro daquele ano, declarou que “o inferno desceu à Terra”.

Xanana Gusmão foi finalmente libertado da prisão domiciliária e usou o seu imenso prestígio para reclamar do grupo de guerrilheiros das FALINTIL – então com cerca de 1500 homens, chefiados por Taur Matan Ruak, acantonados em quatro campos, incluindo no quartel general de Uaimori, no centro do país – que não ripostassem: fazê-lo poderia dar pretexto para se apresentar o caso como uma nova guerra civil, quando na realidade apenas uma parte estava em clara violação dos compromissos assumidos em Nova Iorque. Foi um preço elevado o que Xanana pagou para manter de pé o caminho da independência.

Perante o descalabro, que parecia escapar mesmo ao círculo próximo do presidente B. J. Habibie, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, pela Resolução 1264, de 15 de Setembro, a constituição de uma força multinacional – a INTERFET (International Force for East Timor) – com o intuito de restabelecer um módico de tranquilidade no território. A Austrália forneceu o comandante (general Peter Cosgrove) bem como o grosso dos efetivos para esta força, que começou a chegar a Díli a 20 de Setembro.

Reposta a segurança, o parlamento indonésio foi chamado a cumprir o que estava estipulado, e a 17 de Outubro aprovou uma deliberação que dava cumprimento ao acordo. Ainda assim, a margem de vitória na votação parlamentar foi curta: 355 contra 322 deputados. Desaparecia Timor-Timur (Tim-Tim), 27.ª província da República Indonésia, e surgia um “território não autónomo”, formalmente ainda sob administração portuguesa, mas de facto diretamente tutelado pelo Conselho de Segurança da ONU. Rapidamente este órgão estabeleceu uma nova missão, a UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor), criada pela Resolução 1272, de 25 de Outubro. Daí em diante, seria a ONU, através da articulação entre o Conselho de Segurança e a UNTAET, a pilotar o processo (MacQueen 2015; Pereira & Feijó 2023, cap. 13).

A missão da UNTAET – “preparar Timor-Leste para o autogoverno” – terá sido a de maior fôlego que a ONU desenhou até então (Tansey 2009). Esse propósito compreendia dois aspectos críticos: (re)construir as bases da administração pública, que colapsara no “Setembro Negro”, e dotá-la de princípios compatíveis com a construção de um estado de direito democrático. Para a ONU, chamuscada pelas sucessivas crises internacionais da década de 1990 (Ruanda, Balcãs) que haviam custado a Boutros-Ghali a reeleição, e ainda a braços com uma situação complicada no Kosovo, o tempo era de montar uma “missão exemplar” que resgatasse o seu prestígio. Não poupou esforços, desde logo nos recursos disponibilizados: a UNTAET teve orçamentos anuais superiores a 500 milhões de dólares (mais do que Timor-Leste viria a dispor nos seus orçamentos de estado dos primeiros anos pós-independência) e um significativo quadro de pessoal, tanto civil (2700) quanto militar (9150) e policial (1640) – cerca de seis vezes mais gente do que em 1974 havia de colonos e administradores coloniais (ao todo, cerca de 300) e militares. À frente da missão, foi colocado, como Representante Especial do Secretário Geral (RESG), um experiente diplomata e funcionário superior da ONU, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que combinava sob a sua alçada a totalidade dos poderes – executivo, legislativo e judicial. Haveria de ser comparado a um monarca pré-constitucional e o paradoxal modelo montado para o efeito descrito como “autocracia” (Chestermann 2004), “despotismo” (Beauvais 2001) ou “ditadura” (Powell 2008), embora de cariz benévolo. Não escapou aos observadores que afluíam a Díli a contradição de procurar criar as bases funcionais de uma democracia por métodos que em tudo lhe eram antitéticos.

O desenho político da missão coube, em primeira linha, ao Departamento de Operações de Manutenção da Paz da ONU (DPKO, na sigla em inglês), e não ao Departamento de Assuntos Políticos (DPA), que ao longo de décadas havia acompanhado o processo. Aplicou-se uma fórmula testada em contextos diversos: as partes “beligerantes” deviam ser tratadas como iguais (desvalorizando o facto de um referendo internacionalmente sancionado ter ditado uma inequívoca vitória de uma delas) e colocadas em plano de entidades consultivas. Vieira de Mello cedo se deu conta da crescente frustração da liderança timorense perante este cenário, e convenceu a sede a flexibilizar os termos de referência. Primeiro, retirou a designação “consultivo” do nome do conselho que reunia representantes de todas as forças sociais e políticas; em seguida, admitiu timorenses no governo de transição. As pressões locais para acelerar o processo de independência – que chegou a estar previsto para um horizonte de cinco a dez anos – foram-se intensificando. Um ponto de equilíbrio foi encontrado no início de 2001, com a proposta de elaborar a Constituição do futuro estado. Mais uma vez, uma imposição externa – sobretudo associada a Peter Galbraith, representante da ONU no governo de transição – conduziu a um processo acelerado de formalização de partidos políticos, algo que líderes como Xanana Gusmão ou Ramos-Horta tentavam evitar, por temerem o regresso dos fantasmas de 1975; em vez disso, teriam preferindo soluções baseadas no consenso, como as que presidiam ao funcionamento do CNRT. Foi também por imposição da ONU que, exatamente dois anos passados sobre a data do referendo, se realizou uma “eleição especial”. O governo de transição foi remodelado, para melhor reflectir a nova correlação entre as várias forças, e a Assembleia eleita pôde elaborar a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, mesmo que para isso não tivesse podido contar com importantes líderes que recusaram o modus operandi e, em particular, os termos propostos para a sua eleição. O texto final mereceu o voto favorável de mais de dois terços dos deputados (condição necessária para a sua aprovação) apesar da maioria dos (pequenos) partidos com assento na Assembleia ter votado contra. O calendário foi então acelerado, o que na sede da ONU não suscitou objeções, dado o volume de recursos afetos a esta missão. A declaração de “restauração de independência” (tal como a Assembleia definiu o acto) ficou marcada para 20 de Maio de 2002. Entretanto, a Assembleia deliberou por maioria – e com grande contestação dentro e fora de portas – transformar-se na primeira legislatura do Parlamento Nacional, estabelecendo para si própria um mandato de cinco anos, e foram organizadas eleições presidenciais. Rotuladas de “eleições da amizade” (Smith 2004), dadas as relações cordiais entre os dois candidatos (Xanana Gusmão, líder da Resistência, e Francisco Xavier do Amaral, presidente da efémera República a partir de 29 de Novembro de 1975), estas eleições saldaram-se por uma retumbante vitória do primeiro, com 83,7% dos votos. Para resguardar o seu estatuto de personalidade independente, Xanana fez questão de não se apresentar sob a bandeira de nenhum dos partidos até então formados, embora tenha aceitado o apoio que muitos deles lhe manifestaram; por seu lado, a FRETILIN, partido maioritário no parlamento, deu liberdade de voto aos seus simpatizantes.

À meia-noite de 20 de Maio de 2002, na localidade de Tasi Tolu, nos arredores de Díli, uma enorme multidão assistiu ao hastear da bandeira, ao hino nacional e à tomada de posse de Xanana Gusmão como Presidente da República. O acto foi testemunhado por Kofi Annan, pelo presidente português, Jorge Sampaio (acompanhado de diversas personalidades de relevo associadas à “questão de Timor”), pela presidente indonésia, Megawati Sukarnoputri, pelo primeiro-ministro australiano, John Howard, pelo ex-presidente americano Bill Clinton e por um representante especial do Papa João Paulo II.

Chegava ao fim um tardio, longo e penoso processo de autodeterminação, com vários traços originais, quer no contexto da descolonização portuguesa, quer no processo político mundial. Meses mais tarde, em inícios de Setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas votaria por unanimidade acolher a República Democrática de Timor-Leste como seu 191.º membro de pleno direito, sinalizando a aceitação internacional e sem reservas da solução encontrada pelo próprio povo de Timor-Leste.

- Relation

- Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa / IN2PAST — Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território

- Date Issued

- 12-11-2024

- References

- Alatas, Ali (2006). The Pebble in the Shoe. Jakarta; Aksaria Karunia.

Beauvais, Joel (2001). “Benevolent Despotism. A critique of UN State-building in East Timor”. International Law and Politics 33: 1101-1178.

Chestermann, Simon (2004). “Building Democracy through Benevolent Autocracy”, em Edward Newman & Roland Rich (eds), The UN Role in Promoting Democracy. Tokyo: UN University Press, pp. 86-112.

MacQueen, Norrie (2015). “United Nations Transitional Authority in East Timor (UNTAET)”, em Joachim A. Koops et al. (eds), The Oxford Handbook of UN Peacekeeping Operations. Oxford: Oxford University Press, pp. 642-655.

Pereira, Zélia & Rui Graça Feijó (orgs.) (2023). Timor-Leste: do colonialismo tardio à independência. Porto: Afrontamento.

Powell, Samantha (2008). Chasing the Flame. London: Allan Lane.

Smith, Anthony L. (2004). “East Timor: Elections in the World’s Newest Nation”. Journal of Democracy 15 (2): 145-159.

Tansey, Oisin (2009). Regime-building. Democratization nd International Administration. Oxford: Oxford University Press.