Entradas

-

Abolição da pena de morte

O abolicionismo foi sendo moldado pelo movimento liberal que, a partir de finais do séc. XVIII, cruzou as fronteiras dos países ocidentais e das suas colónias como um patamar de civilização firmado sobre os direitos individuais e universais da pessoa humana. Seguiu processos semelhantes ao longo do tempo e foi-se afirmando em fases sucessivas até hoje. Continua a ser um problema atual, embora em 2022 já existissem 148 estados abolicionistas, dando ideia de um movimento imparável no mundo contemporâneo. -

Acordo Cultural Luso-Brasileiro de 1941

O Acordo Cultural Luso-Brasileiro foi assinado no Rio Janeiro em 4 de setembro de 1941, representando um selo simbólico da cooperação cultural entre os “Estados Novos” do varguismo e do salazarismo. Inscrito numa política pan-lusitanista e constituindo o quadro jurídico-diplomático para a instituição da Secção do Intercâmbio Luso-brasileiro no Secretariado da Propaganda Nacional em Lisboa, este acordo é uma das manifestações institucionais de estratégias políticas relacionadas com o lastro histórico e cultural então empreendidas pelos dois regimes. -

Acordo de Alvor

O Acordo de Alvor, assinado em janeiro de 1975 entre o governo português e os principais movimentos de libertação de Angola, marcou o início formal do processo de descolonização do país. Este acordo representou uma solução negociada singular no contexto das independências das colónias do império português, ao prever a realização de eleições para uma Assembleia Nacional em Angola, que, contudo, nunca chegaram a realizar-se. -

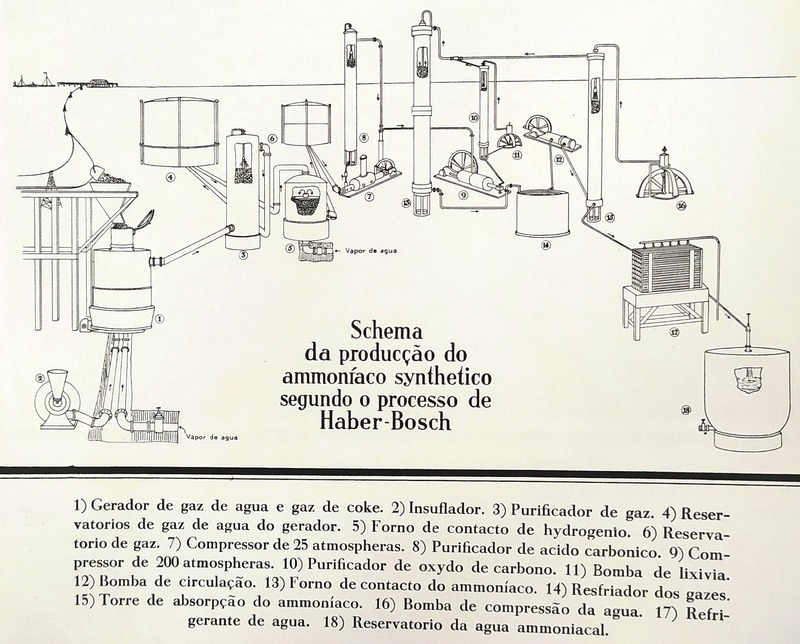

Adubos azotados

Entre o final do século XIX e a década de 1950, a produção cerealífera em Portugal esteve condicionada por uma carência persistente de fontes de azoto, tanto orgânicas como químicas. A história da adubação azotada oferece um olhar complexo sobre a agricultura portuguesa, conjugando as dinâmicas biológica e geoquímica do solo, o desenvolvimento científico e industrial do país e a emergência de uma geopolítica agro-militar do azoto. -

Agências de passagens e passaportes

As agências de passagens e passaporte foram agentes intermediários privilegiados no estímulo às migrações portuguesas contemporâneas transatlânticas. Nesta entrada podemos compreender os seus perfis socioprofissionais e, a partir de Portugal, o seu modus operandi realizado a partir das suas conexões transnacionais. -

Baleação

A baleação foi um terreno fértil de contatos transatlânticos entre os arquipélagos dos Açores e Cabo Verde, os Estados Unidos da América e o continente europeu. Enquanto atividade económica global, a baleação contou com um protagonismo crescente dos baleeiros portugueses até ao início do século XX, mas constituiu também um campo social e cultural que instaurou ligações transnacionais que ainda hoje persistem, adquirindo ainda, mais recentemente, uma dimensão patrimonial. -

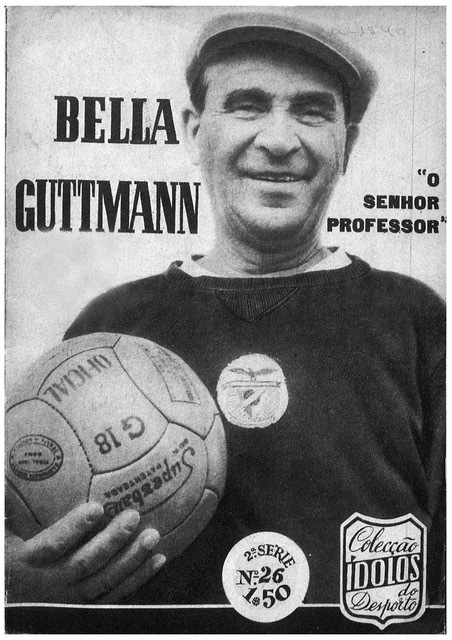

Béla Guttmann

Ao longo do século XX, o futebol foi um dos principais campos de produção e reprodução de um imaginário nacional português. A trajectória de Béla Guttmann - um judeu nascido em 1899 na Hungria e o treinador que levou o Benfica a vencer por duas vezes a Taça dos Clubes Campeões Europeus - permite contar uma nova história do futebol, centrada na circulação transnacional de agentes, ideias e instituições.

-

Bernardo Peres da Silva

Médico, revolucionário, deputado, exilado político e estadista, Bernardo Peres da Silva (1775-1884) é hoje praticamente desconhecido fora do círculo restrito dos especialistas na história de Goa. Durante 18 curtos dias do mês de janeiro de 1835, no entanto, Peres foi o primeiro e único goês a ter nas mãos as rédeas do governo da colónia. Ponto culminante de uma vida atribulada, que atravessou três continentes, o breve governo de Peres torna-o uma figura singular na história global do período que os historiadores convencionaram designar como a Era das Revoluções. O seu percurso como defensor do liberalismo constitucional e crítico feroz do despotismo colonial é demonstrativo das possibilidades abertas pelo terramoto político e conceptual desencadeado pelas crises e revoluções que marcaram a viragem do século XVIII para o século XIX. Mas é também revelador dos limites da emancipação política num sistema colonial. -

Brujas, Lisboa, Madrid

Da autoria da escritora mexicana María Enriqueta Camarillo, Brujas, Lisboa, Madrid (Madrid: Espasa-Calpe, 1930) relata as impressões da viagem da autora pela Europa entre 1913 e 1927 (Martínez Andrade 2012: 723). Não se trata, porém, de um livro de viagens no sentido habitual, uma vez que, ao invés de detalhar o itinerário seguido pela autora, enfatiza o impacto emocional que sobre ela tiveram os lugares visitados ou as obras de arte vistas. Constitui um trabalho inovador na trajetória de Camarillo, que até então só tinha publicado poesia, romances e contos e que, com este livro, se aventura num género que entrelaça autobiografia, cenas de costumes, lendas e anedotas. -

Café

Presença assídua nas manhãs de muitos de nós, o café e a sua economia global têm uma história de que o império português participou, com destaque para Angola, que se tornou um dos maiores produtores mundiais do produto. -

Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do Movimento das Forças Armadas

As Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do MFA foram uma das iniciativas mais singulares do início do período democrático. Envolveram militares e civis em iniciativas nas áreas do teatro, cinema, artes visuais, intervindo, ainda, nos domínios da medicina, veterinária e no melhoramento de infra-estruturas. Inspiradas também por modelos internacionais, actuaram nas zonas rurais do norte e centro de Portugal, bem como nos países de acolhimento da emigração portuguesa. -

Cantigas do Maio

Participando de uma tendência internacional para a criação de realidades sonoras próprias à gravação, que assim não se limita à captação da performance dos músicos, este disco, gravado em 1971, evidenciaria o encontro de José Afonso e José Mário Branco com músicos de outros países, nomeadamente de França e do Brasil. Por sua vez, a importância simbólica que a canção Grândola, Vila Morena viria a adquirir no quadro da Revolução de Abril de 1974 levaria a várias edições internacionais do disco. -

Bonga

Nascido em Angola, Bonga é um dos principais intérpretes e criadores da música popular angolana. A sua obra faz parte não apenas da história contemporânea de Angola, mas também da história das canções de protesto contra o regime colonial português. -

Casa dos Estudantes Portugueses na Cidade Internacional Universitária de Paris

Concebida para contribuir para ‘as relações culturais e o intercâmbio intelectual entre Portugal e França’, a Casa dos Estudantes Portugueses na Cidade Internacional Universitária de Paris foi inaugurada em 1967. A sua história ilustra as contradições da internacionalização da investigação científica portuguesa e da circulação transnacional de estudantes já desde as primeiras décadas do século XX. No contexto do ‘Maio de 68’, a Casa foi palco de um conjunto de convulsões que causaram profunda consternação junto das autoridades do Estado Novo. -

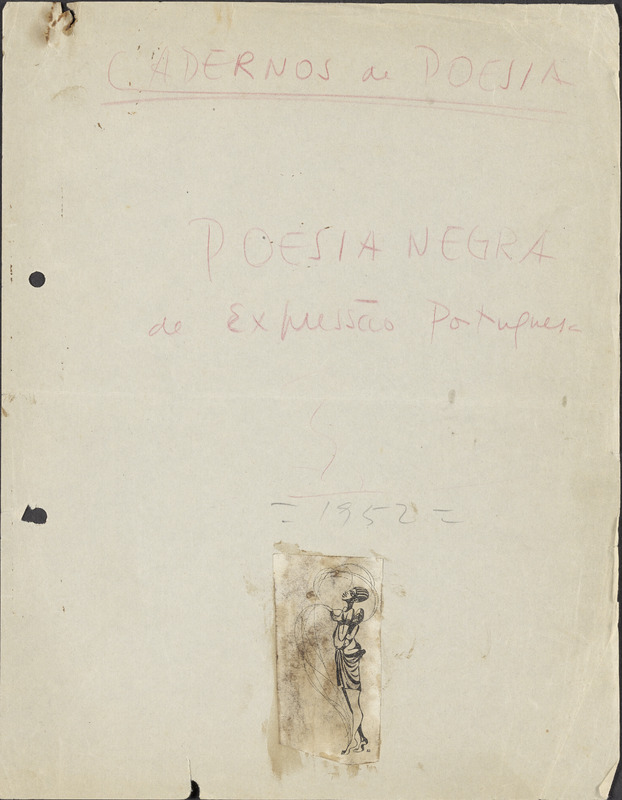

Centro de Estudos Africanos

O Centro de Estudos Africanos foi um espaço de encontro, debate e reflexão sobre a África, onde os participantes partilhavam leituras e conhecimentos para se reapropriarem da sua história e cultura, num processo de "reafricanização dos espíritos". Foi fundado clandestinamente em Lisboa em 1951 por um grupo de estudantes provenientes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, muitos dos quais se tornariam líderes dos futuros movimentos de libertação nacional. O Centro funcionou em regime de seminário até 1953, ano em que teve de encerrar as suas atividades.